Ricardo Gayol

Uno de los debates centrales derivados de la situación de pandemia, surgida hace más de un año pero que aún seguimos padeciendo de forma ostensible, ha sido: ¿volveremos a las mismas circunstancias anteriores a la epidemia o habremos aprendido alguna lección esencial para cambiar nuestras formas de vivir?

Naturalmente este interrogante tiene consecuencias personales y familiares indudables, pero quizás no pueda tener una respuesta efectiva si no incide de manera consistente en la realidad colectiva que nos circunda.

Es de suponer que todas y todos hemos ganado en prudencia, pues la incursión poderosa del virus nos ha obligado a disciplinarnos en nuestras relaciones sociales y, aunque esto es un elemento muy relevante para la vida cotidiana, creo que lo aceptamos con cierta serenidad, confiando en que sea algo pasajero, por mucho que ahora se nos haga largo y a veces doloroso.

Hay que cambiar comportamientos.

Con más razón, si, además, hemos sufrido pérdidas de personas próximas o, incluso, la enfermedad grave propia o de alguna de ellas. Es obvio que estamos ante una experiencia muy difícil por su novedad dañina y por su quebranto de nuestra estabilidad emocional.

Por ello, la pandemia nos ha dejado un rastro personal evidente, en parte duro por su impacto, pero también en algunos casos reconductor de hábitos y de inercias no siempre positivas. Eso implica que, en cierto modo, cambiar los comportamientos maquinales puede resultar beneficioso para adoptar nuevos mecanismos existenciales más acordes con nuestros propósitos de futuro.

En todo caso, sin duda la pandemia nos ha impuesto un espacio de reflexión personal y, en algún modo, de revisión de nuestro proceder cotidiano, que nunca está de más en un mundo tan agitado como el que nos ha tocado vivir.

La respuesta ha sido de los servicios esenciales

Pero que nadie crea que doy por buena la epidemia, que tanto sufrimiento ha causado, ya que esos cambios personales y sociales deben partir de una consciencia coherente y no de impactos inevitables, que arrasan cuanto se encuentran en el camino.

Dando un paso más hacia lo social, es cierto que hemos percibido sin paliativos la debilidad de nuestra individualidad, no solo por la necesidad de atención sanitaria, cuando ha sido precisa, sino porque con el confinamiento por medio, solo los servicios esenciales eran capaces de darnos respuestas efectivas a las necesidades reales.

Es evidente que la pandemia no ha sido igual para los poderosos que para las capas más desfavorecidas, pero también es cierto que la auténtica capacidad de gestionar la cobertura de necesidades básicas solo la brindaban los servicios públicos.

La colaboración de la sanidad privada y su coste

De hecho, aunque la medicina privada hubo de poner medios a disposición de la sanidad pública para cubrir recursos adicionales, su función operativa quedó completamente superada y sin atención a los usuarios, pues solo la gestión pública daba cobertura a las situaciones provocadas por el virus. Otra cosa será, encima, lo que la sanidad pública haya de pagar por esos servicios privados, que cabe esperar no alcancen las cuantías que se han llegado a barajar a posteriori, ya que la consideración de la salud como negocio, aunque lamentablemente existe en este sistema capitalista en que vivimos, al menos no debe rebasar límites estrictos en una situación de extrema necesidad como ésta.

El estado del bienestar, forjado después de la segunda guerra mundial en la Europa Occidental más avanzada democrática y socialmente y basado en los cuatro pilares consabidos -educación, sanidad, servicios sociales y pensiones-, supuso un paso cualitativo fundamental para la calidad de vida de la población, a pesar de que el sistema económico mantenía su raíz de desigualdad permanente. Además, algunos países como el nuestro, por mor del régimen político dominante en ese periodo, llegó tarde a ese estado del bienestar; incluso lo hizo cuando aquél empezaba a pasar sus primeras crisis, puesto que el neoliberalismo que la etapa neoconservadora de Reagan y Thatcher implantó como modelo alternativo para eliminar los elementos correctores de un capitalismo que quería volver a sus orígenes más reaccionarios y salvajes, dejó devaluado nuestro proceso.

Con todo, alcanzamos un tímido modelo del bienestar, pero la crisis financiera de 2007, larga y socialmente destructiva, rompió las costuras de ese equilibrio logrado y dejó a nuestros servicios públicos en auténtica precariedad.

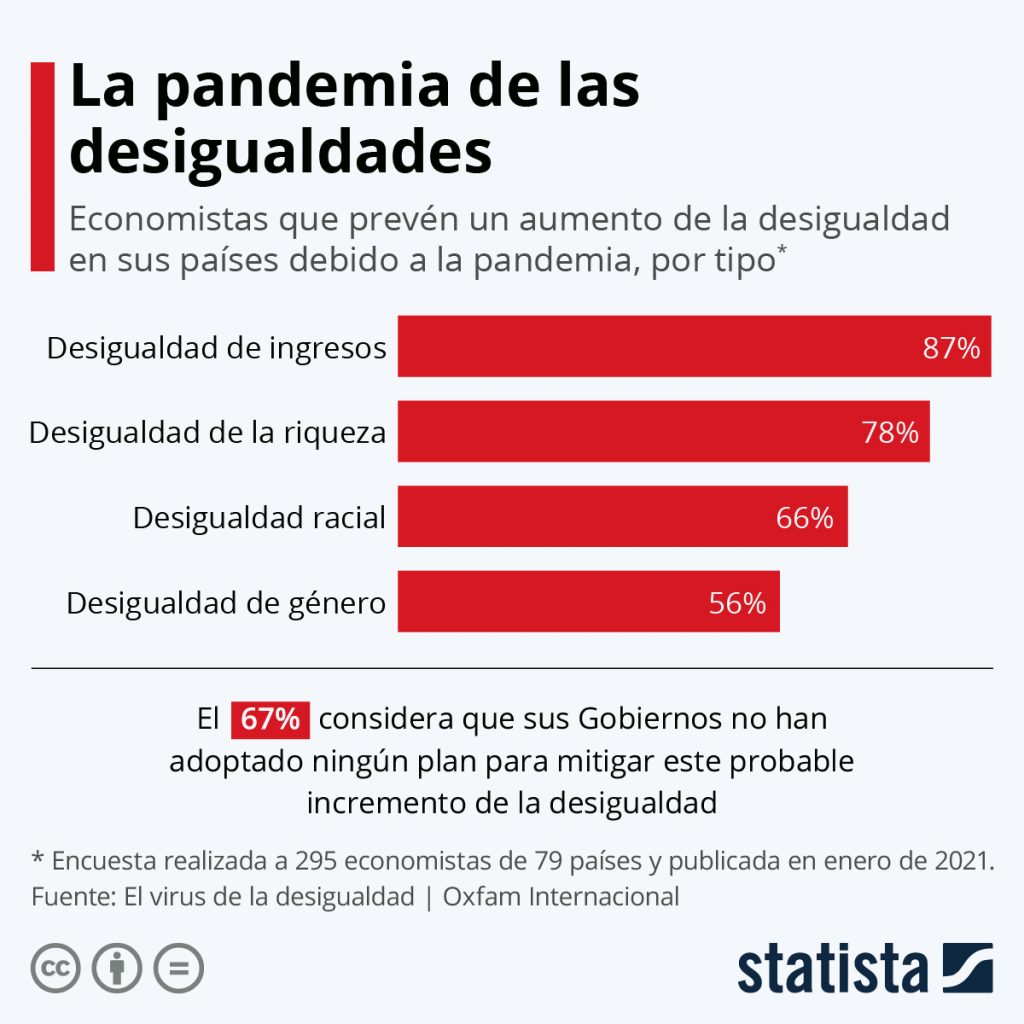

La pandemia está reforzando la desigualdad tras la crisis del 2008

Por eso, la pandemia ha irrumpido con mucha mayor fuerza que el propio virus en nuestras vidas. La crisis sanitaria, de por sí extrema, se ha visto agrandada por una crisis social y económica enorme que va a costar mucho recuperar. Por eso, la reconstrucción planteada tanto en el ámbito español como europeo tiene que centrarse en la garantía de los servicios públicos como máxima prioridad.

El escudo social promovido tímidamente todavía por el gobierno de coalición progresista necesita un desarrollo consistente que pasa, ya no solo por reforzar los cuatro pilares de ese estado del bienestar en nuestro país, lo cual ya requiere un esfuerzo considerable, sino más aún, establecer nuevos hitos en su avance, que la nueva realidad social del país reclama. Me refiero por ejemplo, por aludir a lo más primario, al refuerzo de la sanidad pública en su estructura estatal, pero sobre todo en su cobertura territorial, en base al modelo constitucional vigente. Y especialmente a la atención primaria, que es el punto débil en algunos territorios, como Madrid, lo que resulta catastrófico por el nivel de demanda desatendida.

Siguen habiendo temas pendientes

De otra parte, hay que configurar un nuevo sistema de cuidados integral e incisivo que cambie el rostro de la atención social en nuestro país y coordine todos los recursos inherentes a ese cometido, pero creando un nuevo esquema que los convierta en un verdadero sistema transversal con sus ingredientes profesionales, laborales y humanos indispensables para su proyección.

Termino solo con una reflexión ejemplificadora: si a nivel autonómico y estatal hubiéramos contado con un plan de coordinación sociosanitaria bien articulado, pendiente desde la aprobación de la Ley de dependencia en 2006, ¿cuántas muertes habríamos podido evitar en las residencias de mayores? Desde luego, el debate va mucho más allá de un dato frío, pero nadie puede dudar de que la diferencia sería abrumadora. Nuestra sociedad democrática no se puede permitir tal dejación entre otras.