Reflexión: Honrar la diversidad espiritual es honrar nuestra propia humanidad.

Inés Vázquez González.

En el siglo XXI, y frente a los desafíos descomunales que enfrentamos, el respeto, la valoración, la protección y el cuidado hacia otras religiones se convierte en una apuesta necesaria por seguir cultivando lo que queda en nosotros de humano.

En una época tan compleja como la actual, en la que las certezas han saltado por los aires y la desazón provocada por la era de la postverdad se cuela en la mayoría de los ámbitos de nuestra vida cotidiana, el valor de nuestra espiritualidad cobra, si cabe, mayor relevancia y trascendencia que nunca.

La participación de la ciudadanía

Los cambios sociales a los que estamos asistiendo en los últimos tiempos son tan veloces, tan desconcertantes y tan poco consensuados con el ciudadano de a pie, que uno diría que nos hemos convertido en espectadores boquiabiertos de un proceso ajeno; un proceso cuyo destino desconocemos pero que demanda de nosotros, insistente e incansablemente, siempre un esfuerzo más (de comportamiento, económico, medioambiental,..). La ciudadanía, entendida esta como un agente participativo que forma parte activa en la construcción de la sociedad que imagina, ha dado paso a un cúmulo de ciudadanos agotados de incomprensión, cansados de apretarse el cinturón, de la obediencia a consignas contradictorias y de batallar contra gigantes invisibles ocultos tras un muro tecnológico cuya respuesta siempre es “no” (ya es prácticamente imposible ser atendido personalmente en ninguna administración).

Una religión de la resiliencia

En medio de este paisaje distópico, objetivamente bastante desesperanzador, desde los púlpitos políticos, nacionales e internacionales, se nos vende la tan cacareada “resiliencia”, una resiliencia que, en boca de los aliados del nuevo “desorden” mundial, ha perdido su sentido primigenio para convertirse en una triste y obscena llamada a la resignación.

Paralelamente a esta nueva “religión de la resiliencia”, se nos bombardea con infinidad de mensajes pseudoespirituales destinados a convencernos de que nuestra ansiedad y nuestra angustia existencial se deben a que no estamos enfocados en el “aquí y el ahora”, a que no estamos presentes, y se recetan como caramelos antidepresivos y ansiolíticos para combatir lo que los franceses, en un fantástico ejercicio de síntesis, llaman “mal à vivre”. Escribía hace ya algunos años Lou Marinoff una obra muy recomendable para los tiempos que corren y que lleva por título Más Platón y menos Prozac. Siendo España uno de los países europeos que más antidepresivos consume y que menos lee, esta recomendación de Marinoff es todo un desafío, más aún teniendo en cuenta que la filosofía, esa amiga tan seca pero que está siempre cuando la necesitas, desaparece paulatinamente del entorno educativo, dejando a los estudiantes a merced de esa escuálida y vacía compañera a la que han venido a bautizar como resiliencia.

Volvamos al centro de uno mismo

Y es aquí donde la espiritualidad, nuestras creencias místicas, filosóficas, espirituales, religiosas y la práctica de las mismas, cobra una dimensión de una relevancia quizá nunca antes conocida. Si en épocas atrás la religión pudo ser una herramienta de esclavitud, a día de hoy es la mayor herramienta de liberación. Una sociedad conectada con su espiritualidad es una sociedad libre, sin miedo, empoderada, que deja de considerarse a sí misma un peón más en un tablero de ajedrez que no domina.

Volver al centro de uno mismo, volver a conectar con la trascendencia, encontrar el sentido profundo de las cosas, hallar esperanza, coraje, empatía con el otro, conectar con nuestra dimensión humana… Este es el único camino certero para no perder el norte en una época de juegos de espejos y falsedad institucionalizada.

Una época de desafíos descomunales

El viejo dicho de “divide y vencerás” no permanece ajeno a todo ello. Pocas épocas han conocido una mayor división, a menudo prefabricada intencionalmente, en el seno de sus sociedades. Ricos-pobres, hombres-mujeres, izquierda-derecha, vacunados-no vacunados, cristianos-musulmanes, blancos-negros, y así un interminable etcétera que nos ha mantenido, y mantiene, distraídos en un juego de sombras, olvidando que nuestro mayor poder es la unidad en nuestra humanidad común.

La religión ha sido un escenario especialmente cruento de enfrentamiento durante siglos. Sin embargo, en pleno siglo XXI, y frente a los desafíos descomunales que enfrentamos, el respeto, la valoración, la protección y el cuidado hacia otras religiones distintas a la nuestra se convierte en una necesidad, en una apuesta por seguir regando lo que queda en nosotros de humano. Este intercambio con el otro está muy lejos de ser una invitación a la “conversión”, sino más bien a la escucha y a la oportunidad de profundizar en la propia fe, empleando el diálogo como una suerte de espejo en el que ambas partes se reflejan, se enriquecen e, inevitablemente encuentran muchos puntos en común.

La destrucción del sentido de la transcendencia

Solo rescatando lo que nos une y aferrándonos a la dignidad y a la magnificencia de la vida de cada ser humano, podremos hacer frente a inquietantes discursos futuristas en los que se preconiza un nuevo mundo donde lo divino ha sido reemplazado por el algoritmo y lo humano por el transhumanismo. La batalla ya no será por las materias primas, ni siquiera por el dinero, la batalla será, o más bien ya es, por las mentes y las almas.

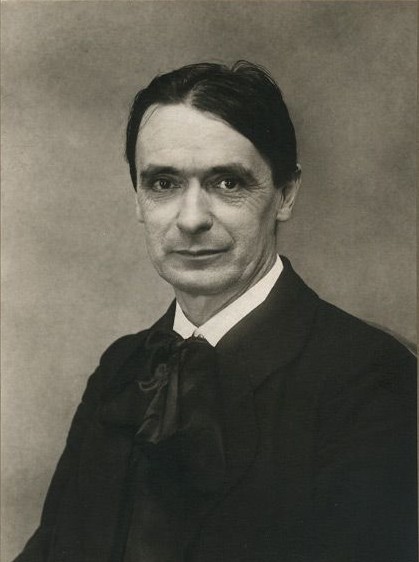

Dijo Rudolf Steiner -científico de mente y espíritu, y un personaje fundamental del siglo XX, que engrandeció y profundizó el concepto de lo que es ser humano- que en un futuro la intención de las élites que manejan este mundo estaría encaminada a eliminar y destruir todo sentido de trascendencia y espiritualidad en el ser humano. ¿Qué sentido tendría querer apagar esa llama si no es porque es realmente poderosa?

En nuestras manos está tomar conciencia del momento trascendente que vivimos, honrar nuestra espiritualidad y la de nuestros congéneres, ejercitarla e impregnar nuevamente el mundo con nuestra humanidad.